昔んかし、

浦添村の伊祖 (イズ / いそ) に恵祖世主 (ヱスぬユぬヌシ) と呼ばれた男が住んでいました。*エ (え) → ヱ (ぃえ / ゑ) 、祖 (ソ) の沖縄音は 祖 (ズ) です。

二人はずっと子供が欲しいと思っていましたが、なかなか子宝に恵まれません。

眠気に誘われ

眠気に誘われ  眠りにつきました。

眠りにつきました。.

ところが、その夢を見た後、刀自 (とぅじ) は本当に妊娠して待望の子が生まれてきました。そして、その子の名前を英祖 (イーズ) と名付けました。

.

(・・? ?

英祖 (えいそ) の沖縄音は英祖 (イーズ) 。

.

英祖が生まれたのが浦添村の伊祖で、父親の名前はわかりませんが、回りからは恵祖世主 (ヱスぬユぬヌシ) と呼ばれていました。伊祖 (イズ) の恵祖 (ヱス) に英祖 (イーズ) 、世襲制の時代でありましたから、似たような名前をつけたと思われます。

英祖は天日 (テダ / 太陽) の夢を見て生まれてきたので『天日子 (てだこ) 』と呼ばれ、すくすくと成長しました。

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ーー・→

.

1237年 中山国 (浦添城) の舜天王が亡くなる。舜天王の子・舜馬順熙 (すんまズンキ) が53歳の高齢にして王位につくも、わずか10年という短期間で終わる。そして、舜馬順熙の子・義本王が誕生しました。しかしその時代は、未曾有 (みぞう) の大飢饉があり、疫病が大流行して『人民半ば失ふ』というありさまでありました。

義本王は、臣下 (しんか) の前で問いました。

『これは、予 (わたし) に徳がなく、天が見放したのである。この上は、王位を『有徳ある者』に譲り、予は退こうぞ。皆 (みな) の者、『有徳ある者』の名前を挙げよ』‥と、臣下に告げました。

⇔ 臣下らは皆、恵祖世主の嫡子・英祖こそ『有徳ある者』と答えました。

.

そこで義本王は、同じく浦添村の伊祖に住んでいた恵祖世主の子 →『英祖』に王位をゆずりました。

.

詳しくは解りませんが、

中国史では易姓革命 ⇆ 交替劇、

日本史では万世一系 ⇆ 連続劇。

との考えで。易姓革命は前王が徳の無い王であれば王朝交替しても良い。という儒教的な徳治主義ような考え方。

.

… 琉球史では

琉球史では  →

→

中国的な易姓革命の交替劇と日本的な円満退社の連続劇 ⇆ 折衷劇 ![]() 王朝は交替しているけど ⇆ 血縁は連続している?見られます。

王朝は交替しているけど ⇆ 血縁は連続している?見られます。

.

(・・? 後日に考えようと思いますが?

江戸末期の島津斉彬 (なりあきら) 時代の内紛と ![]() 2025年は石の総理とき内紛

2025年は石の総理とき内紛 ![]() 軍事増産?富国強兵策?何か紀元前もの大昔から続く「儒家」と『法家』ような政治が関連している気もします。

軍事増産?富国強兵策?何か紀元前もの大昔から続く「儒家」と『法家』ような政治が関連している気もします。

.

ー?→

.

徳治主義 →

孔子は『論語』為政編において「為政以徳譬如北辰居其所而衆星共之 ⇆ 政をなすに徳を以てす。北辰 (←北極星) の所にありて衆星これに共 (つか) うるべき」と説き、君主を北極星 ![]() 国家を星空

国家を星空 ![]() 人民を星々に擬えて、君主が徳で国家・人民を治めることで、人民を正しい方向に導いて国家は調和されて安定すると説き、国家統治の要は法令や刑罰、軍隊ではなく道徳や礼儀であるとした。孟子もこの思想を継承して、刑罰や軍事などの力をもって国を治めることを「覇道」とし道徳や礼儀などの徳をもって国を治めることを『王道』とした。

人民を星々に擬えて、君主が徳で国家・人民を治めることで、人民を正しい方向に導いて国家は調和されて安定すると説き、国家統治の要は法令や刑罰、軍隊ではなく道徳や礼儀であるとした。孟子もこの思想を継承して、刑罰や軍事などの力をもって国を治めることを「覇道」とし道徳や礼儀などの徳をもって国を治めることを『王道』とした。

.

だが、戦国時代に入ると、君主自身の能力への依存や運用の恣意性といった難点を有する徳治主義に対してあらかじめ決めた法令や刑罰でもって国を統治し、富国強兵を目指すべきであるとする法家が盛んとなってきた。彼らは「儒教」の徳治主義を批判したが ⇆ その一方で現実的社会に合わせて「折衷』の動きもあった。荀子は孔子が重視した「礼」にも規制的な要素があり、徳治の枠組みから外れる者に対しては刑罰などの制裁が科されるとした。また『法家』でありながら荀子からも学んだ韓非は「徳」が持つ君主からの恩恵の部分を捉えて信賞必罰の信賞の部分こそが徳の本質であると説いた。

.

極端な法家主義を取って崩壊した秦が途上で挫折した中央集権・王権至上の国家形成の路線は漢に継承された。ただし、https://share.google/NaXaJB3741pPbv2v3

↓↑

またまた

またまた ![]()

それも後日に考えようと思いますが、そのどちらが正しいと事はありませんが、琉球には中国寄り政治家 ![]() 日本寄り政治家が見られ。比較的、琉球 ⇆ 沖縄の向氏 (朝さん) は日本寄り政治や文化と結び付く傾向が見られ

日本寄り政治家が見られ。比較的、琉球 ⇆ 沖縄の向氏 (朝さん) は日本寄り政治や文化と結び付く傾向が見られ ![]() 日本は あの時の → 葛藤物語と似ており

日本は あの時の → 葛藤物語と似ており ![]() 水面下では結び付いていた。と考えています。https://www.asaobo.jp/blog/2964

水面下では結び付いていた。と考えています。https://www.asaobo.jp/blog/2964

ー

―…

―… →

→ →

→義本王は今度は沖縄島を北上 →

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー英祖王統の4代・玉城 (たまぐすく) 王の時代。

そこで中山国 (浦添城) は、

義本王 〜 英祖王 (天日子 / てだこ) とき同様に ![]() 易姓革命ような円満退社による王朝交替劇が再び起き

易姓革命ような円満退社による王朝交替劇が再び起き ![]() 英祖王統の西威王 (←母親が政治) 〜 察度 (さっと) 王に政治を譲り。英祖王統 (5代) は終わり ⇔ 察度王統 (2代) が始まります→

英祖王統の西威王 (←母親が政治) 〜 察度 (さっと) 王に政治を譲り。英祖王統 (5代) は終わり ⇔ 察度王統 (2代) が始まります→

.

.

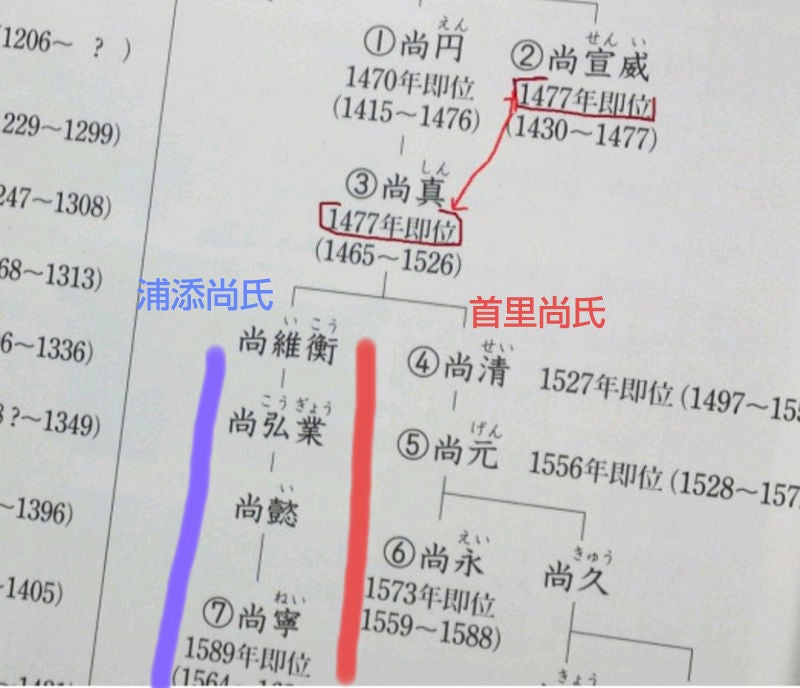

尚巴志の (第一尚氏王統7代) も同様に ![]() 易姓革命ような円満退社の王朝交替劇が再び起き

易姓革命ような円満退社の王朝交替劇が再び起き ![]() 内間金丸 (かにまる) による第二尚氏王統 (19代) の時代となります。

内間金丸 (かにまる) による第二尚氏王統 (19代) の時代となります。

↓↑

儀間真常はサツマ芋の普及やサトウキビ (黒糖生産) ・住吉信仰・木綿絣 など ![]() 結び付く生産職の重要人物。

結び付く生産職の重要人物。

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー↓↑

尚宣威王の

長男は越来王子朝理、

次男は見里王子朝易、

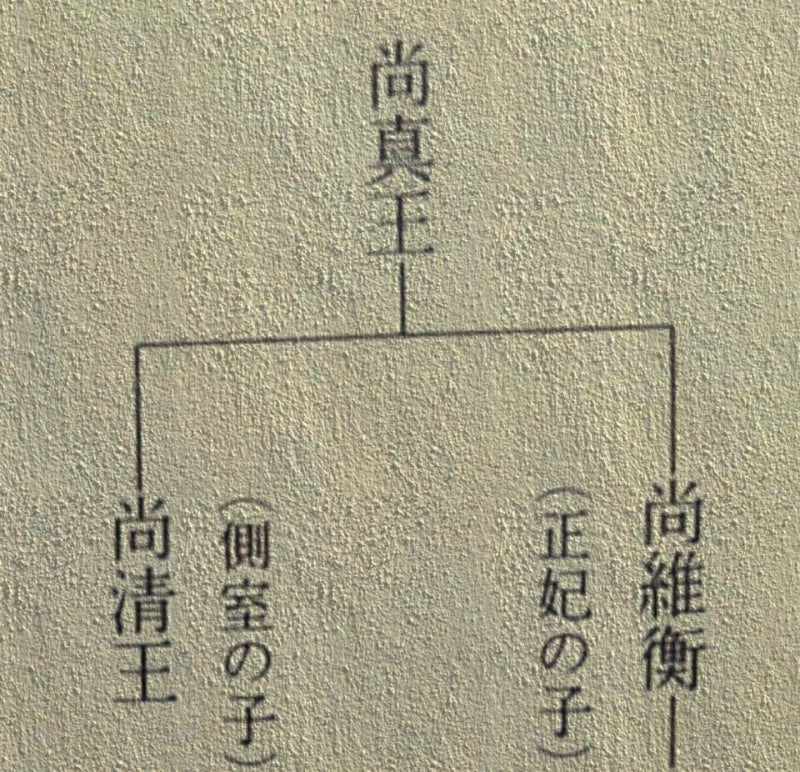

三女の居仁は尚真王の正室に。

.

長男の越来王子朝理は越来間切 (越来村) 、次男の見里王子朝易は見里間切 (美里村) の地頭と云われています。

✽いま沖縄市

.

複雑お話

複雑お話  →

→それを支えたのは、日本の霊的氏族・葛城族 (賀茂氏など) と結び付く ![]() 熊野信仰に関する組です。

熊野信仰に関する組です。

─扉─

─扉─ ━─↓ー

━─↓ー

… 琉球史では

琉球史では  →

→

中国的な易姓革命と日本的な円満退社 ⇆ 折衷劇 ![]() 不思議な王朝交替劇が何度もデジャブしていた。

不思議な王朝交替劇が何度もデジャブしていた。

.

日本史でも琉球史でも ![]() 歴史の勝者と敗者の不思議な関係が見られ

歴史の勝者と敗者の不思議な関係が見られ ![]() 勝者が政治 ⇔ 敗者が祭祀を担当

勝者が政治 ⇔ 敗者が祭祀を担当 ![]() 勝者の家 (男性) は敗者の家から后 (女性) を迎える ⇆ 水面下では日本側と琉球側の霊的な祭祀が結び付いていた

勝者の家 (男性) は敗者の家から后 (女性) を迎える ⇆ 水面下では日本側と琉球側の霊的な祭祀が結び付いていた ![]() その仲介役は葛城族 (賀茂氏など) と 向氏 (朝さん) ⇆ それと関連キーワードに

その仲介役は葛城族 (賀茂氏など) と 向氏 (朝さん) ⇆ それと関連キーワードに ![]() カニマン

カニマン ![]() や天日子・京太郎・熊野信仰など。付随します。

や天日子・京太郎・熊野信仰など。付随します。

→

→.

.

.

と思い、刀自は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。

と思い、刀自は目を覚ましました!残念ながらそれは、夢でした。